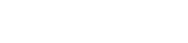

Ein zentraler Programmpunkt der Sommertour des Arbeitskreises Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz führte uns an den Innovationscampus Lemgo der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL). Dort bekamen wir spannende Einblicke in die Arbeit von Dr. Helene Dörksen und ihrem Team am Institut für industrielle Informationstechnik (inIT).

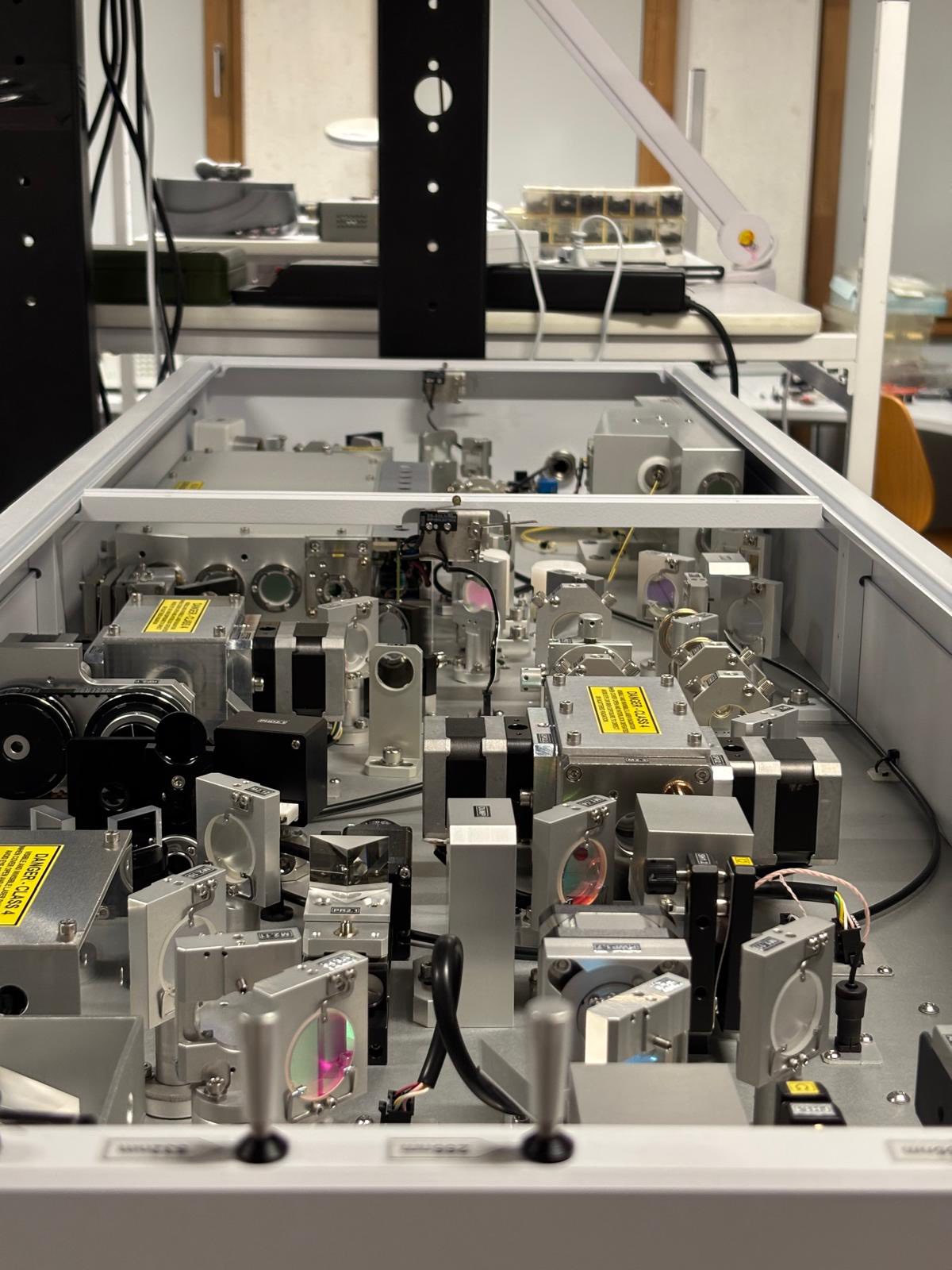

Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht eine Methode, die das Potenzial hat, die Geflügelzucht grundlegend zu verändern: Mittels Laser-Fluoreszenzspektroskopie lässt sich bereits ab dem dritten Bruttag zuverlässig bestimmen, ob sich im Ei ein männlicher oder weiblicher Embryo entwickelt. Die Genauigkeit liegt bei rund 98 Prozent – und das Verfahren ist so schonend, dass die Eier entweder nur minimal geöffnet oder gar nicht beschädigt werden.

Die technische Grundlage bildet eine Kombination aus optischer Spektroskopie und mathematischen Algorithmen, die es ermöglicht, die winzigen Unterschiede im Fluoreszenzsignal zu erkennen und präzise auszuwerten. Damit könnte eines der größten ethischen Probleme in der Geflügelzucht gelöst werden: das massenhafte Töten männlicher Küken, das bislang aus wirtschaftlichen Gründen gängige Praxis war.

Für uns als Abgeordnete ist diese Forschung von besonderer Bedeutung, weil sie zeigt, wie eng wissenschaftliche Exzellenz, ethische Verantwortung und praktische Lösungen für die Landwirtschaft miteinander verbunden werden können. Es geht nicht nur um Hightech im Labor, sondern um konkrete Verbesserungen für Tierwohl, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz in der Landwirtschaft.

Besonders eindrücklich war dabei ein Satz von Dr. Dörksen, der weit über den wissenschaftlichen Kontext hinausweist:

„Wenn ein Ei befruchtet ist, fängt es an zu fluoreszieren. Das heißt: Leben leuchtet.“

Politische Bedeutung und Ausblick

Diese bahnbrechende Forschung verdeutlicht, wie wichtig die Förderung von Innovationen im Bereich Tierwohl ist. Sie eröffnet Perspektiven, um

- den Tierschutz in der Geflügelzucht konsequent weiterzuentwickeln,

- neue Standards in Deutschland und Europa zu etablieren,

- die Akzeptanz landwirtschaftlicher Produktionsweisen in der Gesellschaft zu stärken,

- und Hightech-Innovationen aus Nordrhein-Westfalen international sichtbar zu machen.

Die Erkenntnisse aus Lemgo zeigen, dass NRW als Forschungs- und Innovationsstandort einen wichtigen Beitrag leisten kann, um ethische Fragen in der Landwirtschaft mit modernster Wissenschaft zu beantworten. Diesen Weg möchten wir politisch unterstützen – durch eine kluge Verzahnung von Forschung, Praxis und Förderung.